Entre 1920 y 1959, época de la reforma a la modernidad, la educación en el país mantuvo el modelo de la pedagogía católica.

La educación se inspiró en el modelo educativo de la escuela activa o escuela nueva, introduciendo nuevas metodologías y didácticas sustentadas en el papel activo de los estudiantes. En ese periodo sobresalió el retorno a los valores sociales, especialmente el respeto a la ley, las buenas costumbres, civismo, patriotismo, libertad, igualdad y justicia. Asimismo, en 1936 se instauró el sufragio universal para todos los hombres, sin grandes cambios para las minorías étnicas.

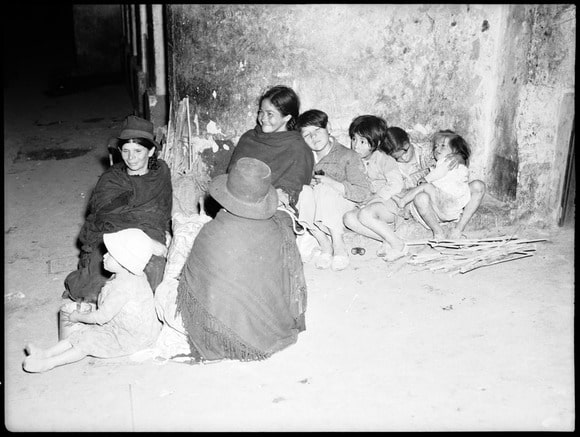

En 1922 la ley permitió a las mujeres administrar sus bienes y en 1933 obtuvieron el derecho a la educación. En ese periodo la educación secundaria y superior se abrió a las mujeres, quienes pudieron recibir el diploma de bachiller y estudiar carreras que antes eran exclusivas para hombres, como derecho o medicina. Asimismo, el derecho al sufragio femenino en Colombia fue reconocido en el Acto Legislativo No. 03 de 1954 y se ejerció por primera vez el 1º de diciembre de 1957. Pese a todo, las mujeres encontraban más dificultades para acceder a la educación secundaria y superior en comparación con los hombres, otros factores como las condiciones de pobreza, los embarazos en la adolescencia y el papel tradicional de ama de casa, dificultaban el acceso de las mujeres a la educación.

Durante ese mismo periodo, los avances en múltiples áreas del conocimiento trajeron consigo una concepción represiva de la moral.

En esencia, se trató de una negación a la existencia de valores absolutos que ha crecido y se ha mantenido hasta nuestros días. La idea se basa en la afirmación de que no hay una norma moral universal, sino criterios morales subjetivos. Esto supone que las soluciones a los conflictos morales no son posibles de forma general, sino de manera individual. De este modo, la labor de la educación moral fue anulada en gran medida y se estableció una moral relativa en la sociedad colombiana. Paralelamente, se sentaron las bases de la sociedad capitalista, destacando el individualismo y la búsqueda del beneficio económico. Además, la consolidación de los gobiernos democráticos trajo consigo la necesidad de pactar para mantener el poder, lo que desencadenó la corrupción.

Entre 1960 y la actualidad, época de la educación tecnológica, con algunas variables, en Colombia se ha impartido la educación tecnológica.

Este modelo educativo surgió a partir de la necesidad de formar la población en ciencia y técnica, y sus procedimientos pedagógicos están sustentados en los avances de las ciencias del comportamiento, la conducta y la cibernética. Sin embargo, a este modelo se le reprocha concebir la educación como un proceso productivo con fines económicos y privilegiar la instrucción sobre la educación.

Durante ese período, la universalización de la educación primaria fue un aspecto crucial y una prioridad para el Gobierno. La cobertura en educación primaria continuó en aumento tanto para niños como para niñas.

Este cambio en la estructura de la educación colombiana generó un proceso de rápida transformación social, apareciendo ya en los años 60 la figura del crimen organizado, manifestado en actividades como el asalto bancario, secuestro y extorsión. Para la década de los años 70 y 80 se naturalizó en el país la insurgencia armada de fuerzas de izquierda, el narcotráfico y la delincuencia común organizada. Precisamente, en ese periodo de la educación tecnológica se estableció la llamada crisis de valores en la sociedad colombiana, prevaleciendo el éxito, el ocio, el placer y el poder; lo que, a su vez, dio lugar al consumismo, ambición, vida fácil, intolerancia, dependencia del dinero, impunidad, irrespeto, violencia, irresponsabilidad y despilfarro de los recursos naturales.

Colombia introdujo la estratificación socioeconómica en 1985 como un medio para garantizar el acceso universal a servicios esenciales como agua, electricidad y gas, estableciendo así el clasismo estructural o institucional en el país.

El sistema incluía subsidios para las personas de menores ingresos y aportes de los de mayores ingresos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema de estratos se ha convertido en una herramienta de división y desigualdad. Ahora dicta las identidades sociales, culturales, políticas y estéticas de los colombianos en función de su lugar de residencia. De forma explícita el lugar de residencia determina quién eres.

En la época contemporánea, la educación moral en Colombia se encuentra fundamentada jurídicamente en la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994).

La Ley define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Entre los objetivos comunes primordiales en todos los niveles educativos se cuentan, entre otros, la formación de la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; una sólida formación ética y moral, el respeto a los derechos humanos, y el estímulo a la autonomía y la responsabilidad.

A lo largo del tiempo, en Colombia se ha mantenido un fuerte compromiso con la educación en valores. El énfasis actual está en la educación para la paz y las competencias ciudadanas: herramientas para que las personas adopten un compromiso activo y autónomo con los valores sociales y democráticos, esperando alcanzar un ejercicio responsable de la ciudadanía. Si bien en el pasado también se trabajó en la formación de valores sociales como el respeto a la ley, en la actualidad la desconfianza de la justicia y de las instituciones políticas está más arraigada y generalizada.

Conclusión

La relatividad moral de la sociedad limita la educación moral -en el mejor de los casos- a un proceso de descubrimiento ético personal, donde la formación del criterio ético queda determinada por la situación social, cultural y económica, así como los recursos intelectuales, emocionales y morales de cada persona. Por consiguiente, todavía queda mucho por hacer, especialmente en la formación ética y la formación del carácter. El reto es establecer una educación moral capaz de orientar a las personas en la construcción de un juicio crítico autónomo en la toma de decisiones éticas, con completa conciencia de la propia libertad y en capacidad de asumir la responsabilidad individual y colectiva.

Asimismo, la educación moral tiene el deber de educar sobre el clasismo, racismo, sexismo, homofobia y xenofobia, orientando a las personas en la toma de conciencia de las muestras que están a su alrededor y humanizando a las víctimas. No es suficiente con no ser clasista, racista, sexista, homófobo o xenófobo, la educación tiene la deuda moral de formar anti-clasistas, anti-racistas, anti-sexistas, anti-homofóbicos o anti-xenofóbicos, sobre la base de la lectura, la investigación, la duda, el cuestionamiento y el desarrollo del pensamiento crítico.

Pese a la feroz oposición al cambio, en Colombia se están produciendo cambios culturales graduales que promueven el bienestar humano como un valor único o como un conjunto de valores. Por ejemplo, la libertad, la felicidad o la realización de las capacidades humanas dentro de un marco de igualdad en derechos humanos. Colombia está en transición entre los valores tradicionales y los nuevos valores y, tal como ocurre en cualquier sociedad humana, los cambios producen una carga significativa de presión, incomodidad y preocupación.

Referencias bibliográficas

- Marquínez, German. et al. La Filosofía en Colombia. Bogotá: Editorial el Búho. 2004.

- Torrejano Vargas, Rodrigo Hernán. Historia de la educación en Colombia: Un siglo de reformas (1762-1870) Informe final de investigación. Bogotá: Editorial TEMIS S.A., 2017.

- Echeverri, Alberto. Santander y la instrucción pública. Medellín: Editorial Foro Nacional por Colombia. Universidad de Antioquia, 1989.

- García, Antonio. ¿A dónde va Colombia? Bogotá: Editorial Tiempo Americano, 1981.

- Sanz Adrados, Juan José. Educación y Liberación en América Latina. Bogotá: Ediciones Universidad Santo Tomás, 1999.

- Pascual, A. Clarificación de valores y desarrollo humano. Madrid: Editorial Narcea, 1988.

- Guzmán Campos, German. La violencia en Colombia estudio de un proceso. Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980.

- Ley 115, Diario Oficial No 41.214, del 8 de febrero de 1994. En www.secretariasenado.gov.co

- UNESCO. Recomendación sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI. Reunión de los ministros de Educación de América Latina y el Caribe reunidos en Cochabamba, Bolivia, del 5 al 7 de marzo del año 2001, a celebrar la Séptima Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación (PROMEDLAC VII). En https://www.ibe.unesco.org/es/temas/educacion-para-el-siglo-xxi

- ONU. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ediciones Mundi Prensa. En www.onu.org

- LINEAMIENTOS CURRICULARES EDUCACION ETICA Y VALORES, Ministerio de Educación Nacional. En http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf7.pdf

- Encuesta Mundial de Valores y Valores en crisis. En https://www.comfama.com/conoce-comfama/encuesta-mundial-de-valores/